クラフトビールから生まれた縁を

道頓堀でつなげて広げていく

2023.12.25

道頓堀麦酒株式会社 ヘッドブリュワー 忽那 智世 氏

道頓堀麦酒の創業は1996年、大阪一の繁華街・道頓堀にある大阪松竹座の中にブリュワリーを設立したのが始まりだ。時代は各地で“地ビール”の認知が広がり、小規模ブリュワリーが一挙に増えた頃のこと。自分もビールが造りたいと、この道頓堀にやってきた新卒の女性がいた。

INDEX

知らない世界でゼロから始めるおもしろさ

忽那氏が道頓堀麦酒(立花エンターテインメント・ワン株式会社の子会社)に入社したのは1999年。大学を卒業して愛媛から大阪に出てきた。

「香川県出身のCRAFT BEER BASEの谷さんとは同い年なんですよ。箕面ビールの大下さんや、Derailleur Brew Worksの山崎さんも同い年です」

忽那氏は、もともと“発酵”に興味を持っていたことから農業高校に入り、大学も農学部に進学した。

「専攻は食品で、味噌や醤油が主体でした。でも就職先はビールにしようと。地ビールというものが始まって間もない時代でしたので『おもしろそうだな』というのが一番の理由です」

あえて味噌や醤油の研究実績を生かさなかった理由は何だろう。

「味噌や醤油のことは、だいぶ分かっていたのですが、ビールのことは業界のことも含めてほぼ無知でした。何も知らない分野でゼロから始めてもいいのかなと思って。ビールを飲むのは好きでしたし」

就職先として食品系をメインに面接を受けたが、大手ビールメーカーや日本酒メーカーは受けずに、ビールに的を絞ったという。

「当時、大きな会社は自分に向いてないと思ったんですよね。初めてここに工場見学に来たときには、正直なところ『こんなに小さい設備でビールができるんだ』って驚きましたけれど、だからこそ自分でビールを造ることができると確信もしたんです。自分が思い描く規模としてちょうど良い、だから20年以上も居られるんだと思います」

入社した当時は、製鉄会社出身のブリュワーが3名ほどいたが、半年後にはもとの業界に戻ることが決まっていたという。

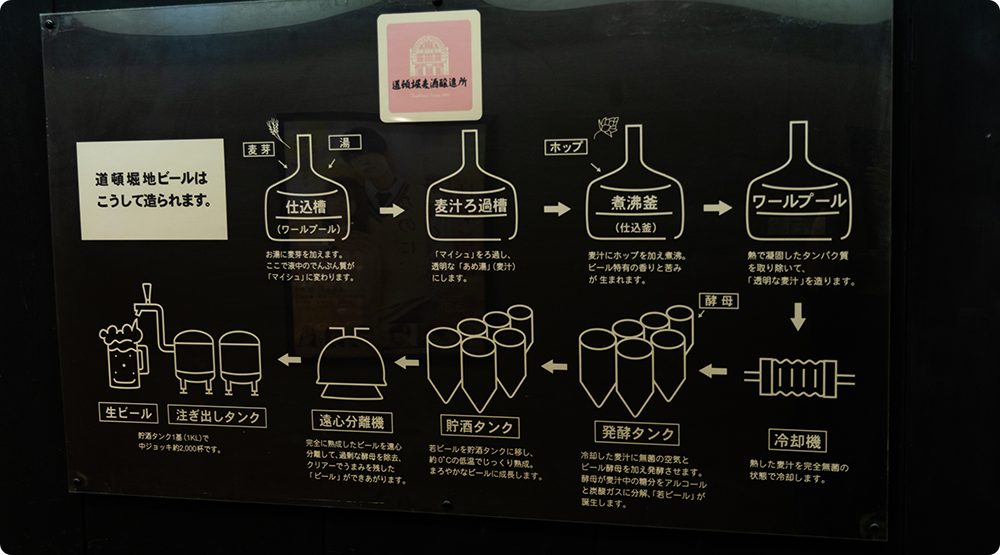

「とりあえず『毎日の仕事を見なさい』と言われていました。みなさん職人という感じで『俺の背中を見て覚えろ』的な感じはちょっとありましたね。ただ、ビールについて詳しいことを習ったかというと…。彼らは製鉄業界出身のことだけあって機械には強い。それこそあそこにある遠心分離機を『今日はこれを分解するよ』など、設備回りの技術は何度も教わりました。『ここはこうばらしたら、こう組み立てるんだ』と。彼らの得意分野については、何度も繰り返して教えてもらえました。いま思うと貴重な経験ですね」

ビール造りに“正解”がないことを知る

入社して半年から1年後には、前任のブリュワーがすべて辞め、実質的に工場の責任者は忽那氏が担うことになった。入社したばかりで経験もない中、困ることはなかったのだろうか。

「カレンダー通りの休みは取れませんでしたが、新しいことばかりで楽しいことは楽しかったです。意外と早くにブリュワー友達ができたことで、いろいろなことを助けてもらいました」

最初の友達は、ビールの製造指導に日本に来ていたドイツ人のブリュワーだという。

「その当時、日本各地で立ち上がったブリュワリーに多くのドイツ人が指導に招かれていて、うちの会社にも私が入社する前に来ていたことがあるそうです。その中の一人で、休暇を使って日本中のブリュワリーを巡っているというドイツ人に出会ったんです。当時の自分の状況を話したら『それならいますぐ俺が教えているブリュワリーに来い』と言われました。真冬の2月で工場の閑散期でしたので、3日間の休暇を取り、彼が指導していた宮城県のブリュワリーを訪ねました」

「知らないことが多くて、例えば温度帯一つを取っても私の知識とは全然違うんです。私はどちらかというと、教えてもらったことをきっちり忠実に守っていたのですが、ビール造りに“これが正しい”ことがない、正解がないことに衝撃を受けました。状況に応じてパターンを変えていいんだと。彼からは温度を1度変えると味はどう変わるかといった相関関係なども具体的に教えてもらいました。その工場とうちの設備が同じこともあったので、そこで覚えたことを帰ってからいろいろ試してみるきっかけになりました」

やくらいビールには、ドイツ人の友人が滞在していた1年間ほどの間に3回ほど訪ねたという。

「訪ねていくたびに新しく覚えることがありました。彼もうちの工場に来てくれたこともあります。いまですか?ドイツで元気に暮らしていると思います」

ビールにまつわる十人十色との出会い

忽那氏は、この経験以外にも同業者との交流を目的に関連するイベントには積極的に参加した。その一つが日本地ビール協会(クラフトビアアソシエーション)だ。

「協会が主催するテイスターの勉強会で、同業の人たちと仲良くなることが多かったです。当時ブリュワーを目指して参加した人が、いまはブリュワーになっていたりして、そこからつながりがさらに広がっていきました。その頃に、箕面ビールの先代社長に出会ったと記憶しています。まだ先代が社長でいらしたときに、お会いしたのが初めてだったと思います」

そうしたイベントを通じて最初に知り合ったある酒造メーカーの人に、忽那氏はとても影響を受けたという。

「彼は当時、ブリュワリーもワイナリーもある茨城県の大手メーカーの品質管理部に席を置いていて、醸造の知識量はとにかく半端なかったんです。例えばビール醸造では出してはいけないダイアセチルというオフフレーバーがあるのですが、そうした成分がどの状況で出るのか、彼の会社にあった成分分析機を使いながら、感覚的なものでなく数値に基づいたロジックを教えてくれました」

職場の先輩からは製造設備の保守技術を、現場経験を積んだドイツ人の友人からは醸造技術を、そして彼からは品質管理の視点からビール造りを教わった。一人からすべてではなく、各分野のエキスパートから専門的なことを学ぶ機会が得られたのは、忽那氏のフットワークの賜物だろう。

「一方で(その3人とは)対照的な人もいたんですよ。やくらいビールにいたブリュワーの男性が、当時19歳だったんです。当然、お酒は飲めませんし、お酒の味も知らない。でも、彼がビールを造って現場の先輩に持っていくと『ぴったり!この味だ!』って驚かれるんです。生まれながらにしたセンスみたいなものがあったんでしょうね。飲めないからこそたくさん勉強もしていましたし…。経験値やロジック以外のものでビールを造る人がいたり、まったく違う業界から飛び込む人がいたり、本当に十人十色の世界だなと思います」

道頓堀という土地で暮らして働いて

道頓堀麦酒は、本体の会社が経営していた居酒屋店舗で、食事に合う自前のビールを提供することを目的に立ち上げた会社だ。“和食に合う生ビール」”というコンセプトで、副原料は一切使用せず麦芽100%で製造している。

「外販は台車で運べるご近所のみで、ほぼ店舗専用として製造しています。売り先があることで毎年売上も製造量も増えて安定していましたけれど、2019年のコロナでお店はすべて閉めてしまったことで、一度大きく落ちました。私自身は思わぬ休暇を頂けましたが…」

製造がほぼ止まってしまったその期間、忽那氏はどう過ごしていたのだろう。

「まとめて休めるめったにない機会でしたから、いろいろな知り合いに会いに行きました。コロナで“家飲み”が増えたこともあって、瓶を外販しているブリュワリーは、売上が伸びていたところもあったんですよね。それならと『瓶を洗いに行こうか』とか、『打栓くらいならできるよ』と、友達のブリュワリーにも手伝いに出かけて行きました」

コロナの規制も解除とともに、各地で観光客など客足が戻りつつある。海外からのインバウンドも増え、道頓堀界隈もにぎわいを取り戻している。それでも忽那氏が見てきた道頓堀は、以前と比べて様変わりをしてきているという。

「愛媛からまったく知らないこの土地に来て、もう干支が2周して3周目に入ったんですよね。ここに来た当時は、道頓堀ならではの混沌とした雑多な雰囲気がありました。いまでこそ日本を代表する観光地の一つになって、とてもきれいになっていますが、それとともに地元の人が楽しむ場所が減っているのかなと感じます。例えば道頓堀は、“道頓堀五座”に代表される芝居小屋が立ち並ぶ日本有数の劇場街だったんですよね。いまでは松竹座だけになりましたが、地元の人が日常的に楽しめる場所がもっとあるといいのになぁと最近は思います」

道頓堀麦酒にも、多くの海外旅行者が訪れる。コースとして立ち寄る団体のツアーはなく、直接ブリュワリーを目がけて訪れる個人旅行客だという。

「最近はアメリカからの旅行客が多いですね。うちはそれこそ道頓堀という観光地の中にあって、休憩しやすい場所だと思うんですよ。給水所ならぬ給酒所になったらいいですね。酔い覚ましに、また道頓堀を歩いてみようか、となりますし」

横のつながりが支えになれば乗り越えられる

道頓堀の街並みとともに、自身の軌跡を振り返ってみて一番に思うことを聞いてみた。

「やはり仲間に恵まれたことだと思います。知り合いもいない土地で、何も知らない業界に入りましたが、むしろ周りに助けられて、一から勉強できたことが良かったんだと思います。同業の仲間に、『発酵がうまくいかない』って相談をしたら『うちにあるでぇ、持っていこうか?』なんて助けてくれることはしょっちゅうでしたし。もちろん、仕事自体はしんどかったし、工場だけでなく店舗を手伝うこともあって常に忙しいですけれど、OLとしてオフィスでデスクワークをするよりも、自分には合っていたのかもしれません」

忽那氏とともに横のつながりを強くしたいという思いが形になったのが「クラフトビアライブ」だろう。いまでは毎年恒例となったクラフトビールのイベントは、忽那氏の他、箕面ビールの大下氏、國乃長(壽酒造)の富田氏、京都町家ビールの三好氏の4人が発起人となって立ち上げた。

「20年前は、箕面ビールの大下さんとはすでに交流もあって情報交換もしていたのですが、当時は業界の横のつながりってほとんどなかったんですよね。例えば麦芽やホップはどこで買うのかなど、ちょっとしたことも聞く伝手がない。そうした情報交換をもっと密にできるように、ブリュワーの横のつながりを強くすることで助け合えるんじゃないかなと思ったんです。実際に、それまでは噂でしか耳にしなかった同業者が会社や店をたたんだという話も、イベントを開催して以来ほとんど聞きません。横のつながりを支えにして、コロナもみんなで乗り越えてきたのかなと感じています」

クラフトビール業界のオープンな体質が功を奏したと言えるだろう。ともに美味しいビールを楽しみ、称え合う、助け合いの精神だ。

「そうですね。門外不出や口外厳禁といったことはクラフトビールの業界ではあまり聞きませんよね。業界の歴史がまだ浅いので、みんなでどんどん新しいことができるんじゃないかと思います」

現在、職場の最後の先輩と入れ替わりで入社した男性のブリュワーと二人体制で工場を回している。彼ももう20年選手だ。年月を重ねることでブリュワーとしての経験値は上がるが、後進の育成が直近の課題だという。

「真面目にこの2、3年で考えなきゃいけないと思っています。私も50歳を過ぎて、25㎏の麦芽を担いで階段を上がることができなくなるかもしれない。私の未来は短いけれど、ここで働いて、また二回りも干支過ごしてくれる人をどんどん見つけていかなきゃと思っています」